Partiamo da Nomi non prima di aver portato ad Isera, nostra meta finale, un paio di veicoli da utilizzare per il ritorno. Da Nomi ci alziamo fino al cimitero per poi proseguire con l'intento di raggiungere il castello. Nell'intento di tagliare ed avvicinarsi al Castello più velocemente, nel mentre del chiacchiericcio normale tra compagni di escursione che si devono conoscere, sbaglio purtroppo strada e dopo una piccola ed avventurosa deviazione nel bosco ci troviamo molto sopra il sito del maniero. Non mancano comunque i panorami nel mentre che si sale per giungere all'altopiano del Servis, anticamera del paese di Savignano. Da qui scendiamo verso Pomarolo, poi risaliamo giungendo nei pressi dell'Agritur Le Pergole, dove passiamo sotto. Bypassiamo Chiusole, Pomarolo, Piazzo che vediamo dall'alto, risalendo per antichi sentieri (una via romana addirittura) fino ad arrivare a Pedersano, tra viti, campi e meravigliose visioni sulla Vallagarina poche centinaia di metri più in basso. Da Pedersano e dalla chiesa di San Lorenzo scendiamo per un tratto sulla provinciale fino al bivio tra Noarna e Nogaredo. Le due nostre amiche, già provate, procedono in discesa verso Nogaredo e la sua valle dei Molini (anche località) mentre noi proseguiamo verso Noarna, sotto l'egida del Castel Nuovo che ci guarda dall'alto passare oltre il paese e bypassare Sasso, pittoresca località poco sopra. Da qui scendiamo, sbagliando leggermente strada per distrazione arrivando a Brancolino. Sfumato l'appuntamento con le nostre controparti femminili proseguiamo per la via Romana tra i vigneti fino a Marano d'Isera dapprima e finalmente ad Isera dove premiamo la nostra fatica con una visita al bar. Riprendendo le macchine davanti al Parco della cittadina recuperiamo le nostre partner a Brancolino e torniamo al punto di partenza di Nomi. In tutto 17, 4 chilometri con circa 800 m. di dislivello e una percorrenza di 6.oo ore e trenta.

|

Il tuo browser non supporta la visualizzazione di questo documento. Fai clic qui per scaricare il documento.

| ||||||||||||||||||

Nomi

Borgo molto antico, Nomi ha restituito alla storia reperti che partono fin dall’età del Bronzo; allineato con massicce case rurali, che celano inaspettate corti lungo l’asse viario principale, è dominato dai ruderi dell’omonimo castello (XIII – XVI sec.; proprietà comunale), mentre a nord è chiuso dal Palazzo Vecchio (XV sec.). Questa passeggiata guida nei territori dei potenti Castel Barco, la nobile famiglia originaria di Chiusole (Pomarolo) che in epoca medioevale promosse la crescita di Rovereto. Camminando su uno degli antichi viari di collegamento tra i paesi a mezza montagna si va a toccare il loro primo castello, Castel Barco appunto. Non meno interessante e vario è il paesaggio, caratterizzato da ordinati muretti di pietre tra i vigneti così come da stratificazioni rocciose che separano boschi radi di vegetazione mista. Il panorama porta a leggere il corso dell’Adige qui rettificato sul finire dell’Ottocento, per creare nuovi spazi coltivabili; il corso di falda mantenne però il suo vero letto, dando vita a un lembo di palude che neppure i successivi lavori di bonifica riuscirono a cancellare (oggi è biotopo provinciale, il Taio, oasi per gli uccelli che nidificano tra le sue canne e per quelli di passo, e area didattica attrezzata).

Savignano e il Servis

| savignano_storia.pdf | |

| File Size: | 209 kb |

| File Type: | |

Pomarolo

Pomarolo è un tranquillo borgo in una conca che montagne amiche proteggono dal freddo e dai venti. Come dice il nome era molto diffusa la coltivazione delle mele ed ancor oggi l’agricoltura costituisce una parte notevole della sua economia.

Ha origini antichissime, probabilmente preromaniche. I Romani lasciarono tracce di un loro insediamento sulla spianata di Servis, una vasta area pianeggiante sopra l’abitato di Savignano, frazione di Pomarolo. A poca distanza dalla frazione, ci sono le rovine di Castelbarco, suggestivi resti dell’antico maniero che ospitò Carlo IV Imperatore. A metà della collina la chiesa di S.Antonio citata già nel 1230 con interessanti altari lignei. E’ accanto alla “Casa di Guerra” protagonista di uno dei romanzi più intensi scritti da Isabella Bossi Fedrigotti e tutt’ora di proprietà della famiglia.

Pomarolo ha la principale attrattiva proprio nel sapore antico delle costruzioni e delle case. Qui ha sede e la mantiene dal secoli “Il Comun Comunale”, un’ istituzione di alto valore civico che aveva lo scopo di regolare l’utilizzo dei beni pubblici di pertinenza del territorio da Cimone a Isera. Oggi se ne ricordano alcuni aspetti folcloristici con una festa d’inizio giugno. Del comune fa parte anche il piccolo abitato di Chiusole direttamente sotto le rovine di Castel Barco.

Pomarolo è culla di alcune famiglie dalle quali nacquero alcuni dei più brillanti ingegni del ‘700 non solo locale, ma anche italiano ed europeo. Felice Fontana, fisico di corte di Pietro Leopoldo di Toscana e sepolto in S.Croce a Firenze (sue opere al Museo della Specola di Firenze), suo fratello Gregorio, docente di matematica all’Università di Pavia, bibliotecario, e infine tra i dirigenti della Repubblica Cisalpina e Gerolamo Tartarotti, letterato e filosofo, diventato celebre in Europa per la sua posizione nettamente e fondatamente contraria alle maligne superstizioni sulle streghe.

Pregio della zona di Pomarolo sono i bellissimi panorami sulla valle che si possono scorgere ad ogni tornante che da Pomarolo sale a Savignano, Servis e Monte Cimana. Lo stemma di Pomarolo rappresenta un melo su sfondo verde e azzurro, il tronco è scuro, le foglie verdi, i frutti giallo oro. All’altezza del tronco la scritta “EXFRUCTIBUS-ARBOS”.

Ha origini antichissime, probabilmente preromaniche. I Romani lasciarono tracce di un loro insediamento sulla spianata di Servis, una vasta area pianeggiante sopra l’abitato di Savignano, frazione di Pomarolo. A poca distanza dalla frazione, ci sono le rovine di Castelbarco, suggestivi resti dell’antico maniero che ospitò Carlo IV Imperatore. A metà della collina la chiesa di S.Antonio citata già nel 1230 con interessanti altari lignei. E’ accanto alla “Casa di Guerra” protagonista di uno dei romanzi più intensi scritti da Isabella Bossi Fedrigotti e tutt’ora di proprietà della famiglia.

Pomarolo ha la principale attrattiva proprio nel sapore antico delle costruzioni e delle case. Qui ha sede e la mantiene dal secoli “Il Comun Comunale”, un’ istituzione di alto valore civico che aveva lo scopo di regolare l’utilizzo dei beni pubblici di pertinenza del territorio da Cimone a Isera. Oggi se ne ricordano alcuni aspetti folcloristici con una festa d’inizio giugno. Del comune fa parte anche il piccolo abitato di Chiusole direttamente sotto le rovine di Castel Barco.

Pomarolo è culla di alcune famiglie dalle quali nacquero alcuni dei più brillanti ingegni del ‘700 non solo locale, ma anche italiano ed europeo. Felice Fontana, fisico di corte di Pietro Leopoldo di Toscana e sepolto in S.Croce a Firenze (sue opere al Museo della Specola di Firenze), suo fratello Gregorio, docente di matematica all’Università di Pavia, bibliotecario, e infine tra i dirigenti della Repubblica Cisalpina e Gerolamo Tartarotti, letterato e filosofo, diventato celebre in Europa per la sua posizione nettamente e fondatamente contraria alle maligne superstizioni sulle streghe.

Pregio della zona di Pomarolo sono i bellissimi panorami sulla valle che si possono scorgere ad ogni tornante che da Pomarolo sale a Savignano, Servis e Monte Cimana. Lo stemma di Pomarolo rappresenta un melo su sfondo verde e azzurro, il tronco è scuro, le foglie verdi, i frutti giallo oro. All’altezza del tronco la scritta “EXFRUCTIBUS-ARBOS”.

Pedersano

L'edificio religioso originario venne costruito probabilmente nell'XI secolo sul lato sud del paese, in posizione isolata. A partire dal XV secolo gli interni vennero decorati con affreschi in seguito imbiancati e in parte recuperati solo recentemente. Venne citato per la prima volta nel 1537 in occasione di una visita pastorale di Bernardo Clesio. Dai documenti risulta che la chiesa, al momento, aveva un altar maggiore dedicato a San Lazzaro e due altari laterali dedicati a Santa Maria Maddalena e San Lorenzo. Verso la fine del XVI secolo venne edificata la torre campanaria. Dopo la metà del XVII secolo gli affreschi quattrocenteschi vennero coperti, secondo quanto disposto da una visita pastorale del 1651, e l'intero edificio fu oggetto di una ricostruzione importante che portò ad un suo ampliamento con conseguente modifica dell'orientamento. Ottenne dignità curiaziale nel 1709 e subito dopo la chiesa venne ulteriormente ampliata. La consacrazione solenne fu celebrata nel 1729. Circa trent'anni dopo vi furono altri lavori che ampliarono ancora la sala dell'edificio. La sacrestia venne a sua volta ingrandita nel 1839 e pochi anni dopo la chiesa ottenne il fonte battesimale. Nella parte finale del secolo, oltre ad altri interventi, venne arricchita di decorazioni nella volta della navata. Nel secondo decennio del XX secolo venne dipinta l'immagine di San Lazzaro sotto il frontone, sulla facciata. In epoca successiva questa venne perduta perché coperta da un altorilievo policromo che ci è pervenuto. Ottenne dignità parrocchiale dal 1919.

In seguito venne ancora arricchita di decorazioni, in particolare nella parte presbiteriale, e negli anni ottanta un restauro conservativo venne realizzato

per consolidarne la struttura e migliorarne la resistenza alle infiltrazioni di umidità. Gli ultimi interventi del 2013-2014 si sono interessati della costruzione di una parete di contenimento del basamento dell'edificio e delle intonacature esterne. Inoltre è stata rifatta la copertura sia della chiesa sia della sacrestia.

In seguito venne ancora arricchita di decorazioni, in particolare nella parte presbiteriale, e negli anni ottanta un restauro conservativo venne realizzato

per consolidarne la struttura e migliorarne la resistenza alle infiltrazioni di umidità. Gli ultimi interventi del 2013-2014 si sono interessati della costruzione di una parete di contenimento del basamento dell'edificio e delle intonacature esterne. Inoltre è stata rifatta la copertura sia della chiesa sia della sacrestia.

Nogaredo e Molini

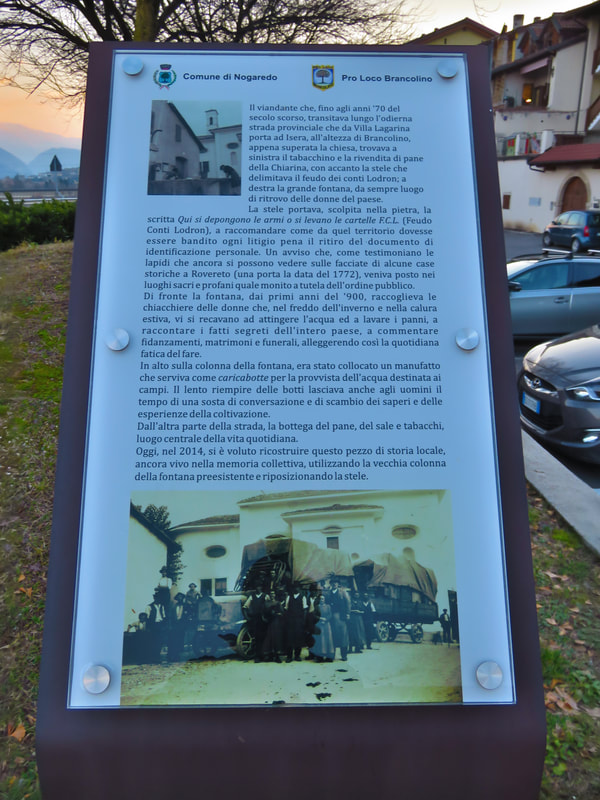

Dal lato urbanistico, la Piazza Centrale è racchiusa dalle vecchie case del centro storico, ora ristrutturate, abbellite da portali e cortili interni. In questa piazza vi era anche una grande fontana con lavatoio, che è stata ristrutturata e collocata nel piazzale sul retro del Municipio. Piazza Centrale è dominata dall'elegante Palazzo Candelpergher, sede comunale. A fianco del palazzo si può notare la parte originaria della Chiesa Parrocchiale di San Leonardo: una cappella ottagonale (datata 1728), cui è stato aggiunto un ampliamento quadrangolare nel 1949. La pala interna, dedicata a S.Leonardo, è opera del pittore G.B.Baroni. All'altro lato del Palazzo, via Conti Lodron ci inoltra nel Palazzo Lodron.

In occasione della festa del Calendimaggio, i portici e i cortili della piazza si animano: vengono organizzate mostre (di pittura, di lavori dell'artigianato locale), si possono assaporare piatti caratteristici accompagnati da un buon bicchiere di vino di produzione locale, il tutto contornato da musica, cori, spettacoli a carattere medioevale e non. Lasciandoci alle spalle l'abitato di S.Lucia e salendo lungo viale dei Tigli fiancheggiando la Chiesa ed il Cimitero, si raggiunge l'incrocio con la SP 20 del Lago di Cei, in vista delle case di Molini. La Valle dei Molini è la parte bassa della Valle di Cavazzino, e forma una profonda gola tra le verdi campagne di Noarna e Pedersano (Comune di Villa Lagarina). Sul fondo della valle scorre il piccolo e tranquillo Rio Cavazzino.

Anticamente i mulini operanti nella valle erano undici, abbarbicati sulle sponde del rio. Qualche mulino funzionò fino a poco dopo la seconda

guerra mondiale; attualmente questi fabbricati sono stati tutti trasformati in abitazioni, hanno perso le caratteristiche di mulino e del loro operare resta

solo il ricordo. Ora si può vedere il bel rio Cavazzino, il Capitello dedicato a S.Giovanni e la bella fontana con acqua fresca....

In occasione della festa del Calendimaggio, i portici e i cortili della piazza si animano: vengono organizzate mostre (di pittura, di lavori dell'artigianato locale), si possono assaporare piatti caratteristici accompagnati da un buon bicchiere di vino di produzione locale, il tutto contornato da musica, cori, spettacoli a carattere medioevale e non. Lasciandoci alle spalle l'abitato di S.Lucia e salendo lungo viale dei Tigli fiancheggiando la Chiesa ed il Cimitero, si raggiunge l'incrocio con la SP 20 del Lago di Cei, in vista delle case di Molini. La Valle dei Molini è la parte bassa della Valle di Cavazzino, e forma una profonda gola tra le verdi campagne di Noarna e Pedersano (Comune di Villa Lagarina). Sul fondo della valle scorre il piccolo e tranquillo Rio Cavazzino.

Anticamente i mulini operanti nella valle erano undici, abbarbicati sulle sponde del rio. Qualche mulino funzionò fino a poco dopo la seconda

guerra mondiale; attualmente questi fabbricati sono stati tutti trasformati in abitazioni, hanno perso le caratteristiche di mulino e del loro operare resta

solo il ricordo. Ora si può vedere il bel rio Cavazzino, il Capitello dedicato a S.Giovanni e la bella fontana con acqua fresca....

| palazzo_lodron_di_nogaredo.pdf | |

| File Size: | 39 kb |

| File Type: | |

Noarna e il Castello

Il nucleo originario del paese si fa risalire tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Le vecchie case si addossano le une alle altre seguendo uno sviluppo urbanistico spontaneo. All’interno dell’abitato vicoli, portici, portali, cortili, suggestivi poggioli, scale esterne e piccoli orti ricordano il contesto abitativo rurale e contadino di un tempo.

La costruzione della chiesa di S.Valentino risale al 1636. L’edificio presenta un’architettura classica con annessa cappella ottagonale dedicata alla Madonna Addolorata. Di particolare pregio artistico è la pala dell’altare maggiore che raffigura la Madonna con Gesù bambino in gloria ed i santi Valentino e Antonio da Padova. La cappella, ornata da otto colonne di finto marmo che sostengono la cupola, custodisce la statua lignea della vergine, portata in processione nel mese di settembre per le vie del paese.

La costruzione della chiesa di S.Valentino risale al 1636. L’edificio presenta un’architettura classica con annessa cappella ottagonale dedicata alla Madonna Addolorata. Di particolare pregio artistico è la pala dell’altare maggiore che raffigura la Madonna con Gesù bambino in gloria ed i santi Valentino e Antonio da Padova. La cappella, ornata da otto colonne di finto marmo che sostengono la cupola, custodisce la statua lignea della vergine, portata in processione nel mese di settembre per le vie del paese.

| castel_noarna.pdf | |

| File Size: | 61 kb |

| File Type: | |

Brancolino

Nonostante il logorio del tempo e le vicende, spesso distruttive, della storia, il tempio di Brancolino conserva intatta la bellezza originaria, nella varietà e nella ricchezza dei suoi manufatti. Le prime testimonianze della Chiesa risalgono al 1200. Nel XV sec. la famiglia Lodron la amplia e nel 1514 la dona, assieme all’attigua abitazione, ai Frati Conventuali di S.Antonio. Il monumento attuale è frutto di ricostruzioni datate XVI e XVII sec. All’esterno vi sono evidenti richiami nobiliari e religiosi, negli affreschi rimasti a tutt’oggi. Entrando nella chiesa, quando questa è aperta, si rimane estasiati. Il pavimento è in cotto; in fondo al presbiterio, dietro l’altare vi è un pregevole coro ligneo; La rarità della scagliola (marmorina) nelle bicromie e policromie; vi sono 5 tele ad olio raffiguranti alcuni aspetti della vita di Maria ed affreschi per 1100 mq.; nella rientranza all’ingresso laterale 8 cartigli illustrano il dono inestimabile ed il mistero dell’Eucaristia; dalla parte opposta vi è la cappella dedicata a S.Antonio di Padova; sopra la porta di entrata e sulla volta alcuni episodi relativi a S.Francesco, fondatore dell’ordine; tutta la superficie restante in affresco è dedicata alla B.V. Maria; le vetrate risalgono al 1900, su disegno di C.Bonacina; la zona presbiteriale nasconde una cripta sepolcrale, un tempo usata come cimitero del contiguo convento; il soffitto in sacrestia è un autentico ricamo da capogiro.

Marano

Nella chiesa di Marano (toponimo prediale in –anum derivante dal gentilizio latino Marius), all'inizio del '900 nell'abbattere il muro dell'abside, in seguito ricostruito, si rinvenne un'ara frammentaria di calcare bianco di età romana delle dimensioni di 85,5 x 45,3 x 35,6 cm, recante un'epigrafe di carattere sacro (SA / CL PARRVSSVM). L'iscrizione, databile al II-III secolo d.C., appare di difficile interpretazione: si tratta infatti sicuramente di una dedica a una divinità da parte di un tal Cl(audius) o C(aius) L(.....) Parrus, ma non è chiara la divinità oggetto della dedica, forse da identificare con Saturno. Il reperto è oggi conservato presso il Museo provinciale d'Arte di Trento.

Isera

Le prime tracce di civiltà nel comune di Isera risalgono a un'epoca molto remota, infatti, la località "Corsi di Isera" situata tra l'omonimo abitato e quello di Ravazzone di Mori, è circondata da numerose colline di origine vulcanica che a più riprese sono state interessate da ritrovamenti archeologici. L'archeologo Paolo Rossi e in seguito nel 1970 l'inglese Bearfield, grazie ai loro ritrovamenti, collocarono questa stazione in epoca Neolitica. Data la conformazione geografica del territorio, si può inoltre dedurre che il terreno fosse paludoso e inabitabile causa le frequenti inondazioni del fiume Adige, che in quell'epoca doveva avere una portata molto maggiore; si può stabilire quindi, che le piccole comunità insediativi si dedicassero alla pesca e al commercio con le altre comunità stanziate lungo la valle, ciò è testimoniato da ritrovamenti quali selci lavorate tramite scheggiatura che hanno forma di punte di lancia, seghetti ed arpioni. Il periodo romano è presente negli scavi della Villa Romana (sotto). Del Medioevo poche testimonianze se si escludono i pochi ruderi di Castel Pradaglia (sotto), presso la frazione Cornalè, proprio sopra il corso dell’Adige.

La valle dell'Adige dopo un periodo di tranquillità e pacifica convivenza fu interessata nel 1703 dall'invasione francese in seguito alla guerra di Successione spagnola il cui regno si espandeva fino alla Sardegna, a Napoli, alla Sicilia, al Milanese e ai Paesi Bassi. Il generale francese Vendôme, tristemente noto in tutto il Trentino, impose al massaro di Isera, uno dei signori Ravagni, la consegna di un enorme quantità di denaro entro poche ore pena la completa distruzione del paese. Il Ravagni allora chiamò a raccolta il paese ed espose le intimidazioni del Vendôme. Di comune accordo con la popolazione venne deciso di fuggire attraverso i boschi circostanti nel tentativo di salvarsi ma ben consapevoli del fatto che al loro ritorno non avrebbero trovato altro che un cumulo di macerie. Isera fu naturalmente ricostruita e pare che il vecchio centro storico abbia mantenuto da allora la stessa volumetria. Dopo questo grande avvenimento la vita ritornò a scorrere serena e i cittadini ripresero a dedicarsi alle attività manuali ed all'agricoltura fino allo scoppio della prima Guerra Mondiale. Dopo il 20 maggio 1915 i soldati austriaci rastrellarono la zona e arrestarono le persone politicamente sospette che furono rinchiuse nel campo di concentramento di Katzenau. La sera del 26 maggio la popolazione di Isera e dei comuni limitrofi venne avvisata della possibilità di un eventuale evacuazione e poco dopo arrivò effettivamente l'ordine del comando militare. Molti pensavano che l'esilio sarebbe durato una quindicina di giorni ma il ritorno ci fu, e non per tutti, solo nel 1919. normale. Dopo il ritiro della Russia nel 1917 l'Austria concentrò tutto il suo potere bellico sul fronte italiano avendo inizialmente la meglio. L'esercito italiano, con la forza della disperazione si arrestò sul Piave e respinse gli austriaci, costringendoli a una confusa ritirata verso Nord. Durante la notte del 3 novembre le truppe italiane occuparono Rovereto e quando un drappello arrivò a Patone i pochi cittadini presenti si lanciarono verso di loro con grida di gioia ed entusiasmo. Tutto passa e così finì anche la guerra ma il paese si ritrovò in ginocchio, le strade ricoperte di detriti e le poche case rimaste, a rischio crollo. Il campanile, miracolosamente salvatosi, era privo delle campane che erano servite per i cannoni e l'archivio parrocchiale era stato distrutto. Il dottor Rigotti, che per la sua professione fu costretto dall’Austria a rimanere in paese, riuscì a descrivere nelle sue memorie le peripezie del territorio. Riuscì altresì a nascondere circa 80,000 corone che servirono come punto di partenza per la ricostruzione.

A tutt’oggi Isera è soprattutto un centro vitivinicolo famoso per l'eccellenza dei suoi vini. Antico illustre villaggio situato su di un terrazzo a una sessantina di metri dal livello dell'Adige, gode di un clima particolarmente mite. Molte le varietà dei suoi vini anche se il “principe” della zona rimane il Marzemino di Iséra, che deriva il suo famoso aroma dai terreni basaltici della zona, sarebbe il vino che si mesceva alle mense imperiali di Roma. L'"eccellente Marzemino" è invocato da Don Giovanni nell'omonima opera di A.W. Mozart, atto II, scena XIII, ("Versa il vino Leporino...Eccellente Marzemino/ Questo pezzo di fagiano/ Piano piano vò inghiottir"). Perno del paese è la piazza S. Vincenzo, con la chiesa di S. Vincenzo e i palazzi barocchi, tra cui il Palazzo Fedrigotti, già Lichtenstein, ora sede comunale, con lo scalone adornato da statue marmoree e da allegorie delle quattro stagioni, stufe stile impero e un bel parco con piante esotiche.

Anche il Palazzo Frisighelli (poi Costa de Probizer) è artisticamente notevole e mostra verso il parco un doppio loggiato. Nella piazza si trova anche una bella fontana ottagona di pietra.

La Villa Romana d'Isera è un monumento unico nel suo genere in tutto il Trentino-Alto Adige per antichità dell'impianto, ricchezza e qualità della decorazione architettonica, abbondanza e varietà dei reperti.

I ruderi della Villa Romana di Isera furono scoperti durante la costruzione della scuola d’infanzia. L’edificio, non distante dal tracciato lagarino della Via Claudia Augusta, presenta le caratteristiche di quel tipo di impianto extraurbano che viene definito “villa urbano-rustica”. È un grande complesso architettonico dipendente da una proprietà agricola, a testimonianza che fin dall’epoca augustea le popolazioni qui erano dedite all’agricoltura. Si articola in due quartieri distinti e complementari: la pars urbana, dotata di sale di rappresentanza, ambienti di soggiorno e aree balneari decorate da affreschi e mosaici, e la pars rustica, composta dalle strutture e dai locali necessari al funzionamento produttivo della villa. L’interesse per i resti dell’antico edificio, si deve all’iniziativa di Adriano Rigotti, noto studioso di antichità locali, che a seguito di un paziente lavoro di raccolta di testimonianze e informazioni, nel 1973 promosse e coordinò il primo scavo archeologico. Fu il preludio a una serie di campagne di scavo sostenute e finanziate dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto in sinergia con il Centro studi lagarini e con l’Università di Trento. La Fondazione organizza visite guidate di un’ora circa per scolaresche e gruppi privati (minimo 10 – massimo 25 persone). Ricordarsi di prenotare con almeno una settimana di anticipo. Richiedere la lezione introduttiva al museo, accompagnata dalla proiezione di diapositive.

Isera-Palazzo de Probizer

Nelle sale del palazzo seicentesco de Probizer ad Isera, trova spazio da qualche anno la Casa del Vino della Vallagarina dove i produttori associati della zona mettono in mostra e fanno degustare ai clienti del ristorante annesso (da pochi anni alcune camere danno la possibilità anche di pernottamento). La struttura offre perciò non solo i vini del Trentino, ma anche i prodotti agroalimentari di una zona baciata dal fiume Adige, dal vento chiamato Ora del Garda e protetta dalle montagne che circondano i campi vitati.

Il ristorante è aperto tutto l'anno e la cucina offre ogni giorno un menù diverso, elaborato dallo chef e abbinato ad uno dei vini prodotti dalla Casa del Vino. Esiste anche la possibilità di organizzare merende pomeridiane. La terrazza, utilizzata durante la bella stagione, offre un bellissimo panorama sulla valle dell'Adige.

La valle dell'Adige dopo un periodo di tranquillità e pacifica convivenza fu interessata nel 1703 dall'invasione francese in seguito alla guerra di Successione spagnola il cui regno si espandeva fino alla Sardegna, a Napoli, alla Sicilia, al Milanese e ai Paesi Bassi. Il generale francese Vendôme, tristemente noto in tutto il Trentino, impose al massaro di Isera, uno dei signori Ravagni, la consegna di un enorme quantità di denaro entro poche ore pena la completa distruzione del paese. Il Ravagni allora chiamò a raccolta il paese ed espose le intimidazioni del Vendôme. Di comune accordo con la popolazione venne deciso di fuggire attraverso i boschi circostanti nel tentativo di salvarsi ma ben consapevoli del fatto che al loro ritorno non avrebbero trovato altro che un cumulo di macerie. Isera fu naturalmente ricostruita e pare che il vecchio centro storico abbia mantenuto da allora la stessa volumetria. Dopo questo grande avvenimento la vita ritornò a scorrere serena e i cittadini ripresero a dedicarsi alle attività manuali ed all'agricoltura fino allo scoppio della prima Guerra Mondiale. Dopo il 20 maggio 1915 i soldati austriaci rastrellarono la zona e arrestarono le persone politicamente sospette che furono rinchiuse nel campo di concentramento di Katzenau. La sera del 26 maggio la popolazione di Isera e dei comuni limitrofi venne avvisata della possibilità di un eventuale evacuazione e poco dopo arrivò effettivamente l'ordine del comando militare. Molti pensavano che l'esilio sarebbe durato una quindicina di giorni ma il ritorno ci fu, e non per tutti, solo nel 1919. normale. Dopo il ritiro della Russia nel 1917 l'Austria concentrò tutto il suo potere bellico sul fronte italiano avendo inizialmente la meglio. L'esercito italiano, con la forza della disperazione si arrestò sul Piave e respinse gli austriaci, costringendoli a una confusa ritirata verso Nord. Durante la notte del 3 novembre le truppe italiane occuparono Rovereto e quando un drappello arrivò a Patone i pochi cittadini presenti si lanciarono verso di loro con grida di gioia ed entusiasmo. Tutto passa e così finì anche la guerra ma il paese si ritrovò in ginocchio, le strade ricoperte di detriti e le poche case rimaste, a rischio crollo. Il campanile, miracolosamente salvatosi, era privo delle campane che erano servite per i cannoni e l'archivio parrocchiale era stato distrutto. Il dottor Rigotti, che per la sua professione fu costretto dall’Austria a rimanere in paese, riuscì a descrivere nelle sue memorie le peripezie del territorio. Riuscì altresì a nascondere circa 80,000 corone che servirono come punto di partenza per la ricostruzione.

A tutt’oggi Isera è soprattutto un centro vitivinicolo famoso per l'eccellenza dei suoi vini. Antico illustre villaggio situato su di un terrazzo a una sessantina di metri dal livello dell'Adige, gode di un clima particolarmente mite. Molte le varietà dei suoi vini anche se il “principe” della zona rimane il Marzemino di Iséra, che deriva il suo famoso aroma dai terreni basaltici della zona, sarebbe il vino che si mesceva alle mense imperiali di Roma. L'"eccellente Marzemino" è invocato da Don Giovanni nell'omonima opera di A.W. Mozart, atto II, scena XIII, ("Versa il vino Leporino...Eccellente Marzemino/ Questo pezzo di fagiano/ Piano piano vò inghiottir"). Perno del paese è la piazza S. Vincenzo, con la chiesa di S. Vincenzo e i palazzi barocchi, tra cui il Palazzo Fedrigotti, già Lichtenstein, ora sede comunale, con lo scalone adornato da statue marmoree e da allegorie delle quattro stagioni, stufe stile impero e un bel parco con piante esotiche.

Anche il Palazzo Frisighelli (poi Costa de Probizer) è artisticamente notevole e mostra verso il parco un doppio loggiato. Nella piazza si trova anche una bella fontana ottagona di pietra.

La Villa Romana d'Isera è un monumento unico nel suo genere in tutto il Trentino-Alto Adige per antichità dell'impianto, ricchezza e qualità della decorazione architettonica, abbondanza e varietà dei reperti.

I ruderi della Villa Romana di Isera furono scoperti durante la costruzione della scuola d’infanzia. L’edificio, non distante dal tracciato lagarino della Via Claudia Augusta, presenta le caratteristiche di quel tipo di impianto extraurbano che viene definito “villa urbano-rustica”. È un grande complesso architettonico dipendente da una proprietà agricola, a testimonianza che fin dall’epoca augustea le popolazioni qui erano dedite all’agricoltura. Si articola in due quartieri distinti e complementari: la pars urbana, dotata di sale di rappresentanza, ambienti di soggiorno e aree balneari decorate da affreschi e mosaici, e la pars rustica, composta dalle strutture e dai locali necessari al funzionamento produttivo della villa. L’interesse per i resti dell’antico edificio, si deve all’iniziativa di Adriano Rigotti, noto studioso di antichità locali, che a seguito di un paziente lavoro di raccolta di testimonianze e informazioni, nel 1973 promosse e coordinò il primo scavo archeologico. Fu il preludio a una serie di campagne di scavo sostenute e finanziate dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto in sinergia con il Centro studi lagarini e con l’Università di Trento. La Fondazione organizza visite guidate di un’ora circa per scolaresche e gruppi privati (minimo 10 – massimo 25 persone). Ricordarsi di prenotare con almeno una settimana di anticipo. Richiedere la lezione introduttiva al museo, accompagnata dalla proiezione di diapositive.

Isera-Palazzo de Probizer

Nelle sale del palazzo seicentesco de Probizer ad Isera, trova spazio da qualche anno la Casa del Vino della Vallagarina dove i produttori associati della zona mettono in mostra e fanno degustare ai clienti del ristorante annesso (da pochi anni alcune camere danno la possibilità anche di pernottamento). La struttura offre perciò non solo i vini del Trentino, ma anche i prodotti agroalimentari di una zona baciata dal fiume Adige, dal vento chiamato Ora del Garda e protetta dalle montagne che circondano i campi vitati.

Il ristorante è aperto tutto l'anno e la cucina offre ogni giorno un menù diverso, elaborato dallo chef e abbinato ad uno dei vini prodotti dalla Casa del Vino. Esiste anche la possibilità di organizzare merende pomeridiane. La terrazza, utilizzata durante la bella stagione, offre un bellissimo panorama sulla valle dell'Adige.