Dal Cinquecento alla fine dell’Ottocento la Vallagarina fu protagonista dello straordinario impulso produttivo dato dall’attività serica avviata dai Veneziani durante il loro dominio (1416 – 1509). Si narra così che il 25 aprile, giorno dedicato a San Marco, era di buon auspicio dare inizio all’allevamento dei bachi da seta, i cavaléri; un tempo i frati benedivano le case e con esse i bachi! Recita infatti un proverbio: Chi vol na bona galéta (il bozzolo) da san Marc la meta. Poi, al momento della filatura dei bozzoli, si sarebbe ringraziato San Giobbe, protettore appunto dei bachi da seta. Tale attività rimane oggi documentata in alcuni spazi del Museo Civico di Rovereto e nei pannelli illustrativi di vestigia di archeologia industriale (filande e filatoi) situati in vari punti del centro storico realizzati con la collaborazione del Comune e del Lions Club San Marco (Libro percorso Rovereto Città della Seta). Un pizzico d’oriente permane oggi a Rovereto grazie anche al Festival Internazionale di danza contemporanea e teatro Oriente Occidente, che interpreta l’attenzione di Rovereto verso differenti culture (inizi settembre). Filatoi e filande, ma anche canali d’acqua derivati dal Torrente Leno (le róze), ciminiere e camini per le caldaie, e ancora tintorie, fabbriche per la tessitura conferirono dunque dinamicità al paesaggio e benessere alla popolazione. A Rovereto gli edifici serici – nel Settecento si contavano ben 30 filatoi – erano distribuiti principalmente lungo tre canali, oggi in gran parte intubati: la Róza grande (il tracciato risale al Trecento quando serviva a portare l’acqua all’interno del castello) che si ricongiunge con la Róza picola oltre piazza Follone per scorrere entrambe fino a Sacco; la Róza Paiari che parte da via Marsilli, prosegue parallela al Leno oltre il ponte Forbato per poi scendere poco sotto via Santa Maria (vicolo Pajari sulla sinistra Leno) e dirigersi verso l’Adige. Partendo dal ponte Forbato sono visibili gli edifici dell’epoca preindustriale che sfruttava l’energia idrica (briglie, alti argini in pietra, prese per canalizzazioni), quindi le alte case con file di finestre che s’affacciano dirette sul Leno: ad esempio la Casa dei Turchi, allora abitata da manodopera qualificata per la lavorazione della seta, riconoscibile per i balconi traforati in legno con i quali schermavano la vista delle donne da sguardi indiscreti. Si attraversa il ponte giungendo in piazza Podestà dove la Róza grande è a vista davanti al Municipio; si prosegue seguendo il suo corso coperto lungo via Portici per giungere in piazza Malfatti (conosciuta come piazza del Grano o del Macello) dove nel 1580 sorse il primo filatoio ad acqua (dei fratelli Vörleger). Da qui si entra in piazza della Pesa un tempo del Suffragio, dove interessante è il complesso dell’ex filanda a vapore Bridi (a fianco scorre un tratto della Roggia Grande); si cammina verso piazza D. Chiesa, un tempo piazza S. Carlo (mura del convento delle Clarisse), e si entra in via Tartarotti segnata dal filatoio Tacchi, eretto nel 1765 e ampliato nel 1804 (una lapide ricorda che venne visitato nel 1822 dallo zar Alessandro di Russia e dall’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe I). Poco oltre, all’angolo con via Carducci, c’è il palazzo cosiddetto delle trifore che ospita il Catasto e del Libro fondiario sorto però in origine come tintoria. Si attraversa via Conciatori e via Setaioli per trovarsi sulle rive del Leno; lo si oltrepassa risalendolo fino a raggiungere il vicolo Pajari che porta nuovamente nel rione Santa Maria. A destra il bel palazzo Colle-Masotti (XVIII sec. oggi sede Aima e centro diurno anziani) in passato adibito a filanda con annesso filatoio e galetera, mentre a sinistra presso il vicolo Tintori, si è ai palazzi Larcher, de Cobelli (XVI sec. poi ampliato e decorato nel ’700) e Candelperger con giardino, anch’essi in origine legati al commercio dei filati serici sui mercati del Nord Europa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

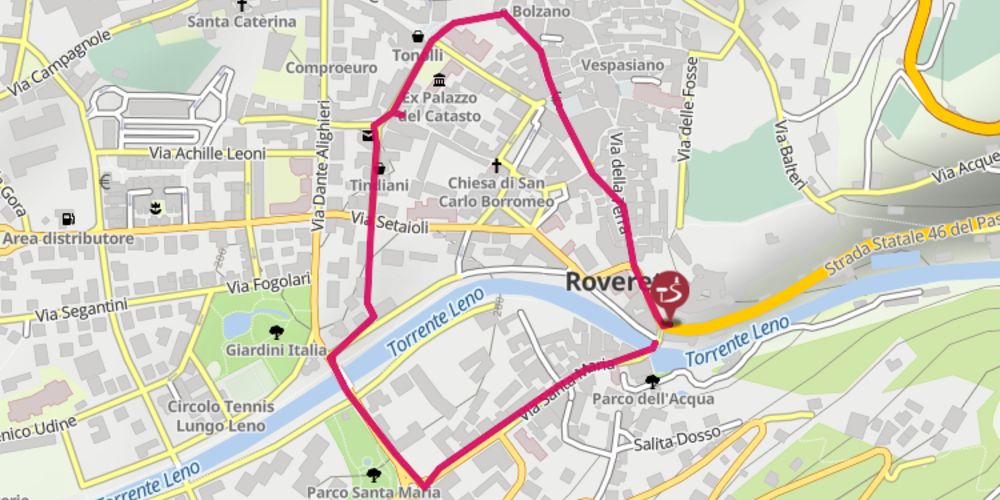

Itinerario: Ponte Forbato/via Calcinari/piazza Podestà/via Portici/piazza Malfatti/via Mercerie/piazza D. Chiesa/via Tartarotti/via Carducci/via Conciatori/via Setaioli /vicolo Pajari/rione Santa Maria.

Partenza/Accesso: Ponte Forbato

Arrivo: idem

Lunghezza/Tipo: 6,1 km./T

Quota max.: 220 m.

Dislivello compl.: 0 m.

Tempo compl.: 1 h. 00’ leggendo i pannelli esplicativi ed osservando il (poco rimasto) paesaggio d'intorno.

Punti Ristoro: Un po’ ovunque sul tragitto. Fontane: idem

Info: APT Rovereto e Vallagarina, 0464 430363/www.visitrovereto.it

I filatoi di Roggia Paiari

Solo qualche decennio dopo la cacciata dei veneziani (1509) inizia in Vallagarina la coltivazione del gelso e la lavorazione della seta. Dopo di allora, e per oltre trecento anni, la produzione della seta diviene il perno della vita economica, culturale e sociale roveretana. Per ottenere la seta greggia, veniva innanzitutto coltivato il gelso e allevato il baco da seta (nelle case agricole); i bozzoli nati da 40-45 giorni venivano trasportati al magazzino per il loro soffocamento e stufatura e per ultimo venivano trattati nelle filande (mentre il baco poteva essere mangiato). Va detto, però, che gran parte della seta grezza veniva importata di contrabbando dal veronese. Solo a fine settecento e poi nell'Ottocento la coltivazione dei gelsi si estese nostre campagne: quando le nuove grandi filande industriali soppiantarono gli ormai vetusti filatoi idraulici. L'arte della seta lavorata, con le tipiche fasi di torcitura e filatura, inizia a Rovereto nella seconda metà del cinquecento. Queste operazioni venivano eseguite nei filatoi. Un primo filatoio idraulico fu costruito nel 1550 in via Portici dai norimberghesi fratelli Ferleger, cui seguì nel 1580 uno molto più grande dei Wegleiter, pure di Norimberga, in via Portici n.1. Alla metà del Seicento se ne contavano solo 6 (quasi tutti norimberghesi: Ferleger, Folckamer, Guttheter, Falzorger) ma nel secolo successivo divennero 38. Questa rapida e importante crescita di filatoi fu resa possibile da nuovi importanti investitori (tedeschi e lombardi) e naturalmente dalla presenza del torrente Leno. I filatoi di Roggia Paiari, situati nel borgo di S.Maria (già S.Tomaso) sulla riva sinistra del torrente Leno sono il n.31 "Al Zambel" in Via Marsilli; il 32 in via Santa Maria, 25; il 33 nel Vicolo Tintori (denominazione tarda, derivante dall'attività di tintura); il 34, 35, 36 in via Santa Maria e su Vicolo Paiari. I filatoi di S.Maria furono edificati alla fine del seicento, eccetto il filatoio n.36 che forse risale addirittura al cinquecento. Anche dall'altra parte del Leno furono numerosi i filatoi, serviti dalla Roggia Grande, dalla Roggia Piccola, delle Rogge Riunite. Ad esempio l'ex filatoio Sichardt, sulla Roggia Piccola, viene utilizzato per uffici comunali mentre le Rogge Riunite arrivano ancora sino alla ex manifattura tabacchi, sino a Borgo Sacco. Quest'attività contribuì positivamente in ambito lavorativo, creando numerosi posti di lavoro, particolarmente per le donne e i giovani, fino alla fine dell'Ottocento. La città di Rovereto, nel periodo della produzione e lavorazione della seta, fiorì anche in campo culturale: infatti venne fondata nel 1750 una delle istituzioni culturali più importanti, l'Accademia Roveretana degli Agiati, a ponte fra le due culture, italiana e tedesca, come si espresse uno dei fondatori, Giuseppe Valeriano Vannetti; furono create anche molte opere pubbliche e palazzi imponenti.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Itinerario: Ponte Forbato/via Calcinari/piazza Podestà/via Portici/piazza Malfatti/via Mercerie/piazza D. Chiesa/via Tartarotti/via Carducci/via Conciatori/via Setaioli /vicolo Pajari/rione Santa Maria.

Partenza/Accesso: Ponte Forbato

Arrivo: idem

Lunghezza/Tipo: 6,1 km./T

Quota max.: 220 m.

Dislivello compl.: 0 m.

Tempo compl.: 1 h. 00’ leggendo i pannelli esplicativi ed osservando il (poco rimasto) paesaggio d'intorno.

Punti Ristoro: Un po’ ovunque sul tragitto. Fontane: idem

Info: APT Rovereto e Vallagarina, 0464 430363/www.visitrovereto.it

I filatoi di Roggia Paiari

Solo qualche decennio dopo la cacciata dei veneziani (1509) inizia in Vallagarina la coltivazione del gelso e la lavorazione della seta. Dopo di allora, e per oltre trecento anni, la produzione della seta diviene il perno della vita economica, culturale e sociale roveretana. Per ottenere la seta greggia, veniva innanzitutto coltivato il gelso e allevato il baco da seta (nelle case agricole); i bozzoli nati da 40-45 giorni venivano trasportati al magazzino per il loro soffocamento e stufatura e per ultimo venivano trattati nelle filande (mentre il baco poteva essere mangiato). Va detto, però, che gran parte della seta grezza veniva importata di contrabbando dal veronese. Solo a fine settecento e poi nell'Ottocento la coltivazione dei gelsi si estese nostre campagne: quando le nuove grandi filande industriali soppiantarono gli ormai vetusti filatoi idraulici. L'arte della seta lavorata, con le tipiche fasi di torcitura e filatura, inizia a Rovereto nella seconda metà del cinquecento. Queste operazioni venivano eseguite nei filatoi. Un primo filatoio idraulico fu costruito nel 1550 in via Portici dai norimberghesi fratelli Ferleger, cui seguì nel 1580 uno molto più grande dei Wegleiter, pure di Norimberga, in via Portici n.1. Alla metà del Seicento se ne contavano solo 6 (quasi tutti norimberghesi: Ferleger, Folckamer, Guttheter, Falzorger) ma nel secolo successivo divennero 38. Questa rapida e importante crescita di filatoi fu resa possibile da nuovi importanti investitori (tedeschi e lombardi) e naturalmente dalla presenza del torrente Leno. I filatoi di Roggia Paiari, situati nel borgo di S.Maria (già S.Tomaso) sulla riva sinistra del torrente Leno sono il n.31 "Al Zambel" in Via Marsilli; il 32 in via Santa Maria, 25; il 33 nel Vicolo Tintori (denominazione tarda, derivante dall'attività di tintura); il 34, 35, 36 in via Santa Maria e su Vicolo Paiari. I filatoi di S.Maria furono edificati alla fine del seicento, eccetto il filatoio n.36 che forse risale addirittura al cinquecento. Anche dall'altra parte del Leno furono numerosi i filatoi, serviti dalla Roggia Grande, dalla Roggia Piccola, delle Rogge Riunite. Ad esempio l'ex filatoio Sichardt, sulla Roggia Piccola, viene utilizzato per uffici comunali mentre le Rogge Riunite arrivano ancora sino alla ex manifattura tabacchi, sino a Borgo Sacco. Quest'attività contribuì positivamente in ambito lavorativo, creando numerosi posti di lavoro, particolarmente per le donne e i giovani, fino alla fine dell'Ottocento. La città di Rovereto, nel periodo della produzione e lavorazione della seta, fiorì anche in campo culturale: infatti venne fondata nel 1750 una delle istituzioni culturali più importanti, l'Accademia Roveretana degli Agiati, a ponte fra le due culture, italiana e tedesca, come si espresse uno dei fondatori, Giuseppe Valeriano Vannetti; furono create anche molte opere pubbliche e palazzi imponenti.

|

| ||||||||||||

|

PALAZZO CANDELPERGHER

Ponte Forbato e Torrente LenoPalazzo PretorioCippo commemorativo Soldati Trentini in divisa AustroungaricaPalazzo CandelpergherClicca qui per modificare. |