In un freddo mattino, alle otto troviamci in petto al lago di Lases, che ci introduce alla Valle di Cembra. Sulla sinistra orografica del Torrente Avisio, a differenza della sua omologa parte opposta, regna l'ombra fino a tarda mattinata ed in questo periodo poi anche il ghiacciolino prende il suo posto in prima fila. Costretti dalla disposizione orografica della valle camminiamo in ombra fino all'imbocco del parco delle Piramidi, inanellando però nel frattempo passaggi in antichi borghi (o borghi moderni che non sanno rinunciare alle antiche radici) come Lases, Lona, Sevignano, il paese dei Beghei (gufi, cesellati, scolpiti e ritratti negli elementi di tutti i giorni o come abbellimento delle abitazioni e dei fondi). Alzandoci sopra l'abitato, lasciamo i campi coltivati per inoltrarci nel bosco, seguendo una facile strada che deve aver visto, in passato, molti carriaggi ed armenti transitar per essa. Arriviamo quindi al Chiosco, ove vi sarebbe l'entrata a pagamento nelle giornate estive (fino ad ottobre). Facciamo il giro all'incontrario, visitando il secondo ed il terzo blocco di Piramidi e incrociando, oltre a molte persone, il sentiero Europeo E5 che, in discesa, ci porta a Segonzano. Ottima sosta pranzo (e dopopranzo con la grappa dell'omonima distilleria) alla trattoria Giacomozzi. Riprendiamo scendendo leggermente per poi risalire e tornare al sentiero delle Piramidi col primo blocco. Al chiosco succitato prendiamo la Provinciale 71 che percorriamo per circa 1 chilometro, salendo poi a sx. nel bosco fino a tornare poco sopra Sevignano. Una ulteriore sosta al bar del mattino per una piccola sosta fisiologica a Lona, piccola disgressione sul colle dei Castelleri e ritorno sull'altro versante della provinciale che ci porta, attraverso il Palù Redont (antica zona paludosa dove tuttora vi sono pozze d'acqua immota) di nuovo all'abitato di Lases ed alle nostre auto. Totale quasi 22 km. percorsi in poco meno di 8 ore (anche se queste comprendono numerose soste ed altresì la sosta pranzo) con 730 m. di dislivello totale.

|

Il tuo browser non supporta la visualizzazione di questo documento. Fai clic qui per scaricare il documento.

| ||||||||||||||||||

Lases, il lago e Lona

Il paese di Lases si trova al punto di collegamento tra la Val di Cembra e l’altipiano di Pinè. Particolarità di questo comune che comprende le località di Lona e Lases sono senza dubbio le case, che conservano ancora la forma antica detta “cormèl”: le abitazioni, costruite con il porfido, sono addossate una sull’altra. A Lases si trova l’omonimo lago di discrete dimensioni, apprezzato tanto dai bagnanti (non tutte le sponde sono però accessibili!) quanto dai pescatori. Il lago infatti è ricco di pesce. Il lago di Lases è molto frequentato anche per le immersioni, sono diversi i corsi offerti. Lona è situato su un terrazzo morenico da cui si apre un’ampia e suggestiva vista su tutta la Val di Cembra e sulle Dolomiti di Brenta. Tipica di questa zona è la produzione di uva e castagne.

Sevignano, il paese dei beghei

Sevignano, attuale frazione del Comune di Segonzano, fu a sua volta Comune autonomo per molti secoli. Alle origini fu soggetto alla giurisdizione del Capitolo della Cattedrale di Trento. Detto Capitolo era formato dai canonici del Duomo, che condividevano all’interno dello stesso palazzo la vita e le loro attività con il Vescovo, mentre la mensa era sostenuta da un patrimonio comune. Il primo documento che parla di Sevignano è la pergamena del 29 giugno 1249, conservata nell’archivio capitolare di Trento, con la quale il canonico Pellegrino, canipario del colonnello di Pergine, conferì per un anno la gastaldia di Sover, Sevignano e Rizzolaga a Odolrico Saverio. Nel 1508 fu redatto a Sevignano lo Statuto alla presenza e con l’opera dell’arcidiacono del Capitolo Paolo de Grottis di Cremona, famoso giureconsulto. In esso furono stabilite le consuetudini e gli ordini degli antenati, da rispettarsi da parte della comunità nonché le multe da impartire ai trasgressori. Con lo Statuto fu stabilito di eleggere ogni anno tra loro un sindaco e un saltaro. I due eletti dovevano recarsi a Trento a prestare giuramento sul Santo Vangelo nelle mani del Vicario capitolare. Varie furono le dispute fra i rappresentanti eletti dalla popolazione di Sevignano e la Comunità di Pinè per i confini della montagna soprastante il paese. Il 5 agosto 1472 il Sindaco di Sevignano chiese ai feudatari di Segonzano l’investitura di una parte del Ceramonte. Questo fatto dimostra che il paese di Sevignano possedeva solo i pochi campi e prati attorno e sotto il paese. Varie furono anche le definizioni dei confini con Segonzano: 1515 e 1531. Con il 1802 cessa la dipendenza di Sevignano dal Capitolo del Duomo, abolito come ente giurisdizionale fin dall’occupazione napoleonica di Trento del 6 giugno 1796. Durante il Regno Italico Sevignano fu aggregato al Comune di Segonzano e dopo il ritorno dell’Austria fu ricostituito come Comune autonomo sotto la tutela prima di Civezzano e poi di Cembra. Presso l’Archivio di Stato di Trento sono conservati i due catasti della Comunità di Sevignano del 1814 e del 1857. Il Comune di Sevignano fu aggregato definitivamente a quello di Segonzano con R.D. 27 luglio 1928, n. 1927. In dialetto "beghel" significa "gufo", deriva dal tirolese Bögl, forse una dialettizzazione del tedesco Vogel. Secondo una tradizione popolare, gli abitanti di Sevignano erano detti proprio beghei. Segonzano si trovava infatti a metà strada di una rotta commerciale, che da Salorno arrivava a Pergine e alla Val dei Mocheni. I viandanti giungevano in zona all'imbrunire. C'erano ragazzi del posto che per pochi spiccioli li scortavano, appunto come gufi, nei boschi.

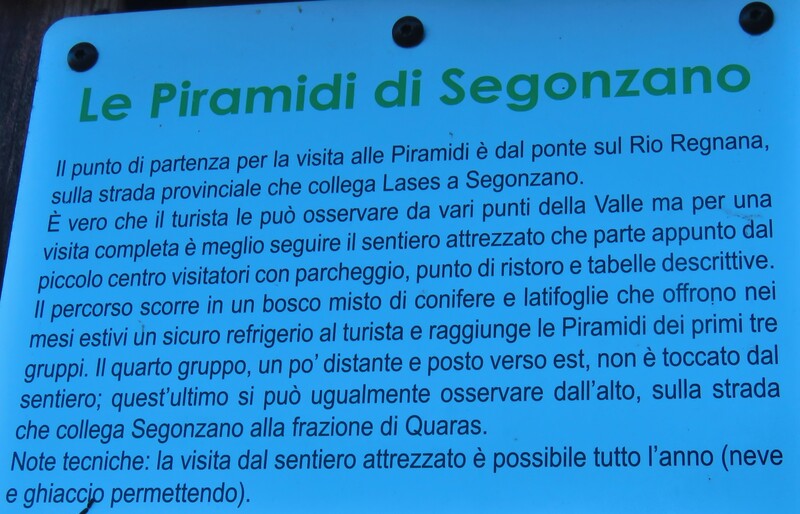

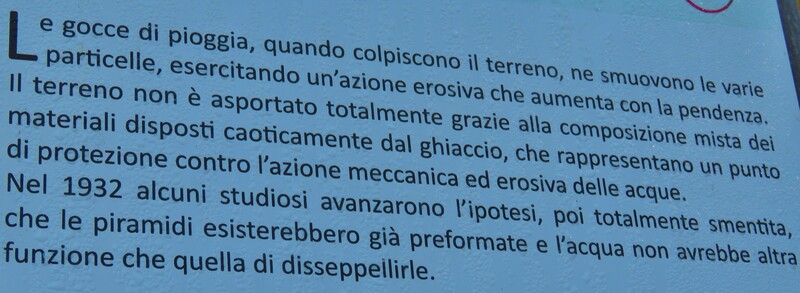

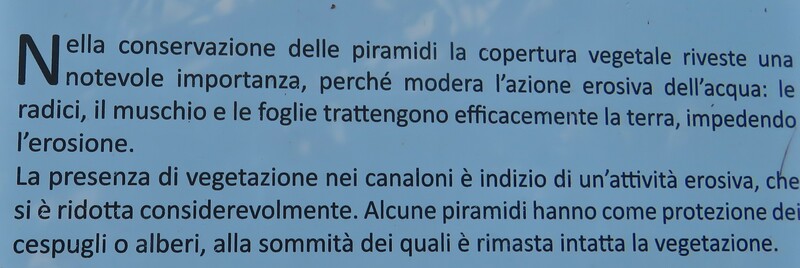

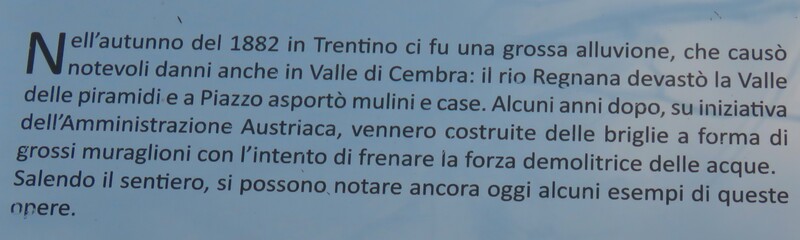

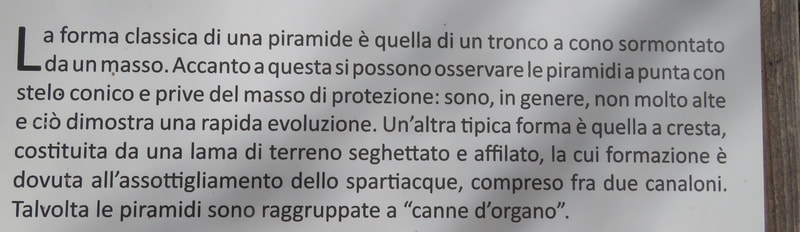

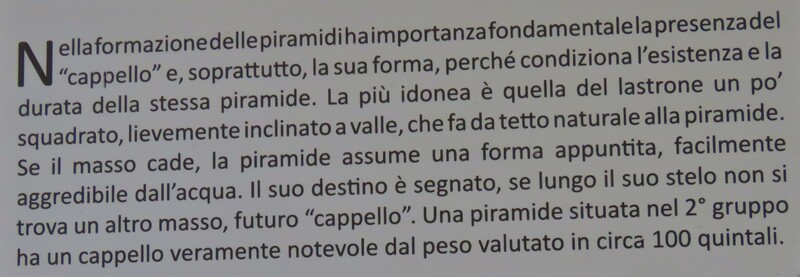

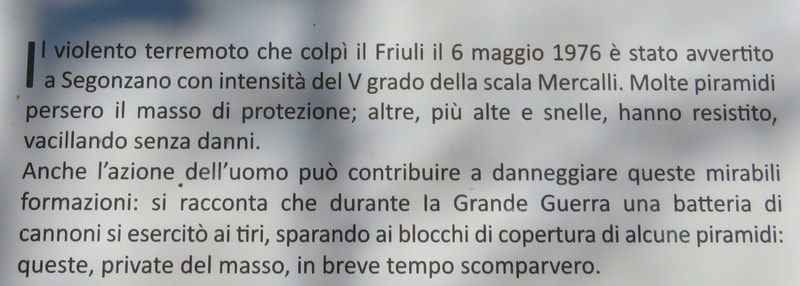

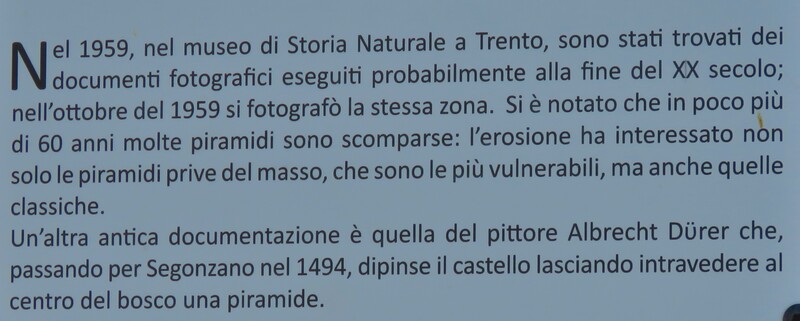

Le Piramidi di Terra

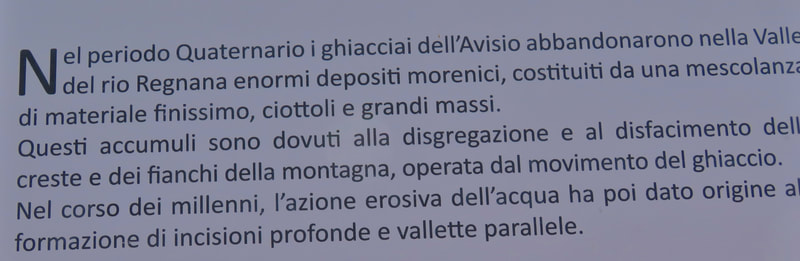

Un capolavoro della natura: torri, creste, pinnacoli disposti a canna d’organo, alte colonne sovrastate da un masso di porfido, queste sono le Piramidi di terra di Segonzano, in Valle di Cembra. Un fenomeno geologico unico in Trentino e raro nel mondo. Resti di un deposito morenico risalente all’ultima glaciazione, le Piramidi sono oggi un’attrazione turistica di alto valore didattico. Il sito è visitabile tutto l’anno attraverso un sentiero appositamente attrezzato e ben segnalato.

| segonzano_20_dic2015_inserto.pdf | |

| File Size: | 177 kb |

| File Type: | |

Segonzano ed il Castello

Il primo documento che parla dell’esistenza del paese di Segonzano è quello che porta la data del 16 febbraio 1216, steso a Trento nella sala del palazzo episcopale, trascritto al foglio 77 del «Codex Wangianus», conservato all’Archivio di Stato di Trento. Con il predetto documento Federico Vanga, illustre Vescovo della Chiesa Tridentina, legato e vicario imperiale, investì Rodolfo Scancio del Feudo di Segonzano e lo autorizzò a costruire il castello. Il 23 novembre 1304 Ottone di Carinzia investì il castello e della giurisdizione di Segonzano Giacomo di Rottenburg, che nel 1306 ottenne dal Vescovo Bartolomeo Querini la carica di coppiere vescovile e l’investitura del castello e della decima di Segonzano, Albiano, Faver, Valda, Grumes, Grauno e della giurisdizione di Faver e Faedo. Dal 1424 al 1500 il castello e la giurisdizione di Segonzano furono amministrati da capitani o procuratori che venivano nominati periodicamente dai principi del Tirolo. Nel 1494 (o 1495) ci fu il passaggio nella valle di Cembra del più grande pittore ed incisore tedesco del rinascimento Albrech Dürer. Grazie ai suoi famosi acquerelli, dipinti durane la sua trasferta a Venezia, il paesaggio cembrano e soprattutto il modesto e sperduto castello di Segonzano sono entrati nell’universale storia dell’arte. Nel 1500 Massimiliano d’Asburgo nominò capitano di Catel Segonzano il nobile Paolo Lichtenteil ed il di lui figlio Cristoforo Filippo il 22 febbraio 1535 lo vendette al suo capitano nel castello, Giovanni Battista a Prato, immigrato da Barzio in Val Sassina ed il 23 settembre dello stesso anno il Vescovo Bernardo Cesio concesse l’investitura ufficiale al nuovo padrone. L’8 dicembre 1535 l’imperatore Ferdinando concesse a Giovanni Battista a Prato ed a tutti i suoi discendenti il riconoscimento della nobilità ed il titolo di Cavaliere del Sacro Romano Impero, con il diritto di chiamarsi «di Segonzano». Da quella data lo stemma dei signori a Prato fu inquadrato col vecchio stemma di Segonzano e consisteva in uno scudo portante, una sega d’argento, con impugnature in legno, il tutto su sfondo rosso. Sopra lo stemma posava un elmo aperto e su quello una corona reale d’oro che tratteneva una coperta bianca e rossa. Il tutto era sormontato da due proboscidi, quella anteriore rossa, quella posteriore bianca. L’avvento di questa nobile famiglia segnò per Segonzano la fine della dominazione tedesca e la ripresa dello spirito di italianità, egregiamente impersonato da tanti suoi famosi esponenti. Il 23 agosto 1609 fu accettata la Regola, raccolta di norme che disciplinavano la vita comunitaria, confermata da Ottavio a Prato ed il giorno successivo approvata dai vicini sulla piazza del Santo Salvatore di Stedro alla presenza del Vicario Regolano. Regola era detta anche l’Assemblea di tutti i cittadini ed il Regolano era il responsabile del Comune, prestava giuramento e pertanto veniva chiamato anche giurato o sindaco ed era coadiuvato da due consiglieri. Il Regolano non veniva eletto, ma succedeva per rotazione, in quanto tutti i cittadini erano tenuti a prestare questo servizio e per sbrigare le varie incombenze si serviva del «saltar dela regola», che succedeva anch’egli per rotazione. La battaglia di Segonzano del 2 novembre 1796 fra le truppe francesi e quelle imperiali danneggiò gravemente anche il castello che da allora andò sempre più in rovina. La predetta battaglia, che durò otto ore, è pittorescamente ritratta nel quadro «ex voto», commissionato dalla comunità di Piazzo e di Parlo ed è conservato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata di Piazzo. Territorialmente il castello di Segonzano era il centro politico di una delle più piccole giurisdizioni principesche tridentine. Esso comprendeva l’attuale ambito comunale di Segonzano, ad eccezione di Sevignano, che era giurisdizione del Capitolo della Cattedrale di Trento e Vich, il rione orientale del villaggio di Faver, verso il Rio Faverin. Detta giurisdizione era incastonata in sponda sinistra Avisio tra la giurisdizione capitolare di Sover, Sevignano e Villamontagna e quelle tirolesi di Cembra e Grumes, in sponda destra Avisio. Detta giurisdizione fu soppressa dal Regno Italico ( 1810 – 1814) ed unita alla Giudicatura di pace di Trento; la Restaurazione austriaca la riaffidò agli a Prato nel 1817. A seguito della rinuncia di costoro fu unita dapprima al Distretto Giudiziale di Civezzano (1823) e quindi al Giudizio di Cembra (1838). Con il ritorno dell’Austria (1815) continuarono a funzionare i Comuni con competenze politico – amministrative. Fu proprio attraverso la Giudicatura di seconda classe, attivata il 1° luglio 1842 che da Cembra l’Austria governò la Valle di Cembra ed il 3 luglio 1843 fu istituito l’Imperial Regio Giudizio di Cembra, fatto questo che portò Cembra al ruolo di capoluogo di valle. Nel periodo fra il 1851 ed il 1922 il Consiglio comunale era denominato «Rappresentanza comunale», composta da quattordici membri, mentre la Giunta comunale era detta «Deputazione comunale», formata dal Sindaco e da tre consiglieri. Tutte queste persone erano elette dalla popolazione. Unico personale dipendente era il guardaboschi; solo infatti con i primi anni del Novecento il Comune di Segonzano ebbe alle proprie dipendenze il Segretario comunale.

Il Castello di Segonzano fu costruito dopo il 16 febbraio 1216, perchè in quella data il Principe Vescovo di Trento Federico Vanga investiva della giurisdizione del territorio di Segonzano il suo ministeriale Rodolfo Scancio. Lo autorizzava a costruire un castello o luogo fortificato dove voleva. Aveva l'obbligo di tenerlo aperto al Vescovo o al suo personale per ogni circostanza. Lo Scancio si obbligava a non ospitare nel castellogente di malaffare, pena la perdita del feudo.

L’attuale Comune di Segonzano confina con i territori dei Comuni di Sover, Bedollo, Baselga di Pinè, Lona – Lases, Cembra Lisignago (Cembra), Altavalle (Faver, Valda e Grumes). E’ composto di ben quindici frazioni: Sevignano, Parlo, Piazzo, Prà, Scancio, Saletto, Teaio, Sabion, Stedro, Luch, Quaras, Casal, Gresta, Gaggio e Valcava nonché da quattro località sparse: Rio Secco, Gausaldo, Santuario della Madonna dell’Aiuto e Caloneghi. Il territorio comunale ha una superficie complessiva di 2076 ettari (di cui 1250 di proprietà pubblica) e si trova ad un’altitudine che varia da un minimo di 430 (confine sull’Avisio con Lona) ad un massimo di 1543 m. s.l.m. (Pizzo Comboni) e dista circa 25 Km. dal capoluogo Trento.

Il Castello di Segonzano fu costruito dopo il 16 febbraio 1216, perchè in quella data il Principe Vescovo di Trento Federico Vanga investiva della giurisdizione del territorio di Segonzano il suo ministeriale Rodolfo Scancio. Lo autorizzava a costruire un castello o luogo fortificato dove voleva. Aveva l'obbligo di tenerlo aperto al Vescovo o al suo personale per ogni circostanza. Lo Scancio si obbligava a non ospitare nel castellogente di malaffare, pena la perdita del feudo.

L’attuale Comune di Segonzano confina con i territori dei Comuni di Sover, Bedollo, Baselga di Pinè, Lona – Lases, Cembra Lisignago (Cembra), Altavalle (Faver, Valda e Grumes). E’ composto di ben quindici frazioni: Sevignano, Parlo, Piazzo, Prà, Scancio, Saletto, Teaio, Sabion, Stedro, Luch, Quaras, Casal, Gresta, Gaggio e Valcava nonché da quattro località sparse: Rio Secco, Gausaldo, Santuario della Madonna dell’Aiuto e Caloneghi. Il territorio comunale ha una superficie complessiva di 2076 ettari (di cui 1250 di proprietà pubblica) e si trova ad un’altitudine che varia da un minimo di 430 (confine sull’Avisio con Lona) ad un massimo di 1543 m. s.l.m. (Pizzo Comboni) e dista circa 25 Km. dal capoluogo Trento.